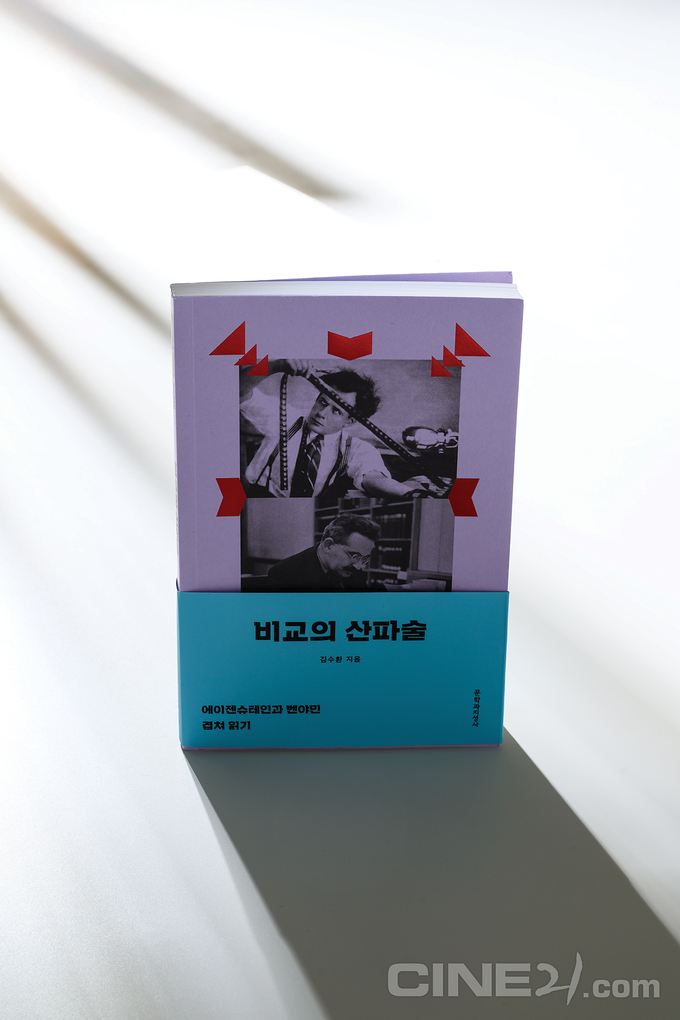

김수환 지음 문학과지성사 펴냄

동시대를 산다는 것은 어떤 의미일까. 김수환은 발터 베냐민(1892 ~1940)과 세르게이 에이젠슈테인(1898~1948)이라는 동시대인을 겹쳐보기를 권한다. “베냐민과 에이젠슈테인은 어째서 단 한번도 만나지 못한 것일까?” 다소 엉뚱해 보이는 질문에서 시작하는 탐색 작업은 단순한 연결과 대질의 작업을 넘어서고자 한다. 외견상 결코 서로 연결될 수 없을 것처럼 보이는 대상과 주제 들을 다소간 ‘폭력적으로’ 연결시킨다. 그와 같은 부딪힘이 만들어내는 새로움의 가능성을 시험한다. 이 작업에 김수환은 “비교의 산파술”이라는 이름을 붙인다. 그는 베냐민과 에이젠슈테인이 공히 관여했던 세 가지 공통적 대상을 제시한다. “유리 집, 미키마우스(디즈니), 그리고 채플린.”

1장 ‘유리 집의 문화적 계보학’과 2장 ‘에이젠슈테인의 디즈니와 벤야민의 미키마우스’, 3장 ‘채플린 커넥션’으로 구성된 1부와 4장 ‘혁명과 소리’, 5장 ‘에이젠슈테인의 <자본> 프로젝트’로 구성된 2부로 나뉜 이 책에서 2장은 ‘태곳적 원형 혹은 포스트휴먼적 예형’을 다룬다. 에이젠슈테인은 1930년 6월 중순에 디즈니 스튜디오를 방문했다. <증기선 윌리>(1928)는 “사운드와 영상이 혼연일체가 되는 만화영화”였는데, 에이젠슈테인은 미키마우스 캐릭터의 이례적 성공 비결과 특별한 호소력의 근간이 “소망 충족의 완벽한 모델”을 제시했다는 데 주목했는데, 이는 베냐민 역시 주목한 바였다. 꿈꾸기의 측면 말이다. “낮에 펼쳐지는 일상적 삶의 비참함을 배경으로 하여 그것을 보상하거나 대체하는 기제로서 나타나는” 꿈꾸기. 베냐민은 썼다. “미키마우스 영화에서 소유 상황: 여기서 처음으로 사람들이 자신의 팔, 아니 자신의 몸뚱이를 도둑맞을 수 있다는 점이 드러난다.” 이는 20세기 초 인류가 겪은 전세계적 규모의 전쟁을 통해 ‘경험’과 ‘이야기’의 가치가 하락한 사건을 반영한 것이기도 했다. 에이젠슈테인은 이에 대해 디즈니의 영화가 박탈당한 삶 속에서 지쳐버린 사람들을 위한 “멋진 자장가”, 더 나아가 그에 대한 “시적인 반란”이라고 주장했다. 디즈니 캐릭터가 지닌 ‘탈인간적’ 속성은 상실과 포기의 비극적 음조와는 거리가 먼 명랑한 낙관성과 연결된다. 같은 진단에서 출발한 듯한 베냐민과 에이젠슈테인의 사유는 “포스트휴먼적 예형”과 “발전의 단계마다 반복적으로 퇴행하는 모종의 원초적 사태”라는 분석으로 나아간다. 김수환의 겹쳐 읽기 작업은 그로부터 100여년이 지난 지금 더 또렷한 징후로 나타나는 중이 아닐까. <비교의 산파술> 읽기의 즐거움은 결국 현재 읽기의 또 다른 관점을 제시하는 이 책의 통찰에 있을 것이다.

최근 몇년간 철학계와 예술계, 인류학을 위시한 다양한 학제 들에서 비상한 관심을 받고 있는 이 새로운 철학적 조류를 뭐라고 부르던 간에 그것들이 ‘인간’을 중심으로 한 의제로부터 ‘비인간’을 포함하는 쪽으로 방향을 전환하려 한다는 것, 그러니까 주체로부터 객체로, 언어와 담론으로부터 대상과 물질성으로 방점을 옮기려는 지향을 보인다는 점만은 확실하게 말할 수 있다. 그리고 이 점에서 그것들 모두는 넓은 의미의 ‘사물로의 전환’이라는 공통분모를 갖는다고 하겠다. 237쪽