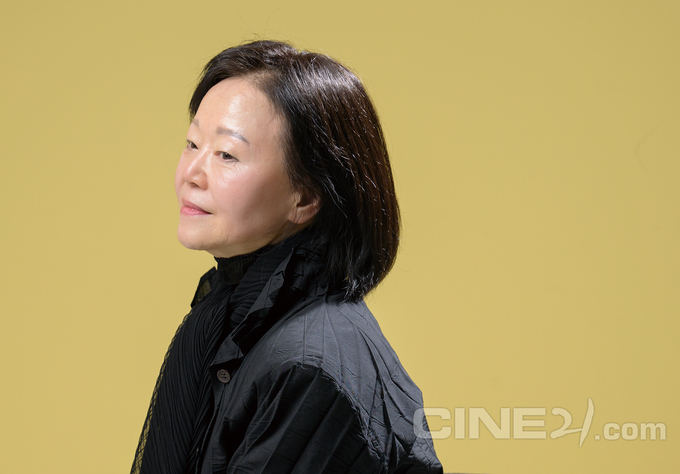

성균관대학교 예술학부 무용학 전공 교수로 학계에 몸을 담았던 정의숙 서울무용영화제 집행위원장은 퇴임 후의 삶을 영화제에 바치고 있다. 평생을 다뤄오던 무용의 가치와 영역을 영화 매체와 접합시켜 넓히려는 목적에서였다. 이러한 개인적인 소망은 무용영화가 우리 사회의 예술과 창작 생태계에 긍정적인 영향이 되길 바라는 사회적인 바람과도 연결된다. 8회까지 영화제를 견인해온 정의숙 집행위원장의 소감과 비전을 들어봤다.

- 7회까지 서울무용영화제를 이끌어온 소감은.처음부터 영화제의 목표는 무용영화를 상영하는 데에서 그치지 않고, 무용영화라는 장르의 생태계를 독립적으로 만들어보자는 것이었다. 이전에도 무용영화라는 개념은 있었지만, 국내에선 특정 페스티벌이나 영화제의 부분적인 규모로만 다뤄져왔기 때문이다. 이런 차원에서 가장 중요한 작업은 무용영화의 창작자들이 활동하는 플랫폼을 지속 가능한 형태로 꾸리는 일이다. 결과적으로 무용영화라는 형식을 문화적으로 아카이브하는 토대를 만들고 유지하는 게 우리 영화제의 과업이고 보람이다.

- 문화적 아카이브의 범주에서 올해 처음 선보이는 ‘SeDaFF 셀렉션’이 눈에 띈다. 그간 영화제와 꾸준히 만나온 창작자들을 관객과 연결한다.

안무가이면서 스크린댄스 작품을 계속하여 선보인 정철인 안무가, 임정은 감독과 <신의 딸은 춤을 춘다> <공작새> 등으로 극영화에 무용의 성질을 결합했던 변성빈 감독을 초청해서 그들의 창작 과정과 의미를 관객과 나누려 한다. 변성빈 감독의 작품에 출연해온 해준 안무가도 함께한다. 영화제가 8회째를 맞는 시점에서 무용영화가 본격적으로 뚜렷한 예술 장르로 자리 잡고 있고, 우리 영화제가 어떻게 기여해왔는지 확인할 필요가 있었다.

- 영화제가 아카이브의 매개와 플랫폼 역할을 하려면 지속성이 가장 중요할 것 같다.

우리 영화제는 지자체나 큰 기업에서 지원금과 후원금을 받지 않는다. 영화진흥위원회의 영화제 개최 지원금을 몇년 동안 받긴 했지만, 올해엔 지원사업의 요건 변경으로 인해 신청하지 못했다. 그래서 어쩔 수 없이 사비를 충원하기도 하고 주변에서 알음알음 후원금을 받기도 하면서 영화제를 꾸려가고 있다. 개인적인 이야기지만, 내가 자녀가 없다. 다른 분들은 아이를 낳고 키우면서 사회에 보탬이 되는데 난 그러질 않고 있으니 이런 방식으로라도 일종의 책임을 지고 싶은 마음이다. 없는 살림이지만 상금도 계속 늘리려 한다. 1회에는 공모전 상영작을 7편 뽑았는데 올해에 14편까지 늘린 것도 마찬가지의 맥락이다. 주요 스태프와 박일규 조직위원장, 전행진 프로듀서 등 핵심 멤버들이 8년간 함께 달려와준 것도 크게 감사할 점이다.

- 무용영화의 확장이 사회적으로 또 어떤 영향력을 펼칠 수 있을까.

최근 영화나 콘텐츠를 보면 사람의 몸을 폭력적으로 다루는 경우가 많다. 평생 무용에 몸담아온 사람으로서는 우리의 몸이 가지고 있는 생명력과 힘이 잘 드러나지 않는다고 느낀다. 그러니 무용영화를 통해 우리의 몸이 발현하는 가능성과 긍정성을 펼치고, 이런 관점이 소수의 예술에 국한하지 않고 대중영화나 큰 상업영화에도 영향을 끼치길 바라고 있다.