<얼굴>에는 현실을 드러내기 위한 초현실적 설정도 없고, 종교도 등장하지 않는다. 딱히 폐쇄적인 집단으로 배경을 좁히는 것도 아니다. 연상호의 어느 작품과 가장 비슷하냐고 묻는다면 꼽을 수는 있으나 말을 얹기 조심스럽다. 선입견이나 기대를 제하고 관람하는 편이 나으리란 판단이 들어서다. <얼굴>은 2018년 그래픽노블 형태로 먼저 세상에 공개됐다. 영화화하며 일부 캐릭터를 압축하는 등 각색이 이루어졌으나 큰 줄기와 틀은 같다. 동시에 단지 원작에 충실한 영화라고 뭉뚱그리기엔 할 말이 많은 작품이다.

동환(박정민)은 공방 ‘청풍전각’의 장인 임영규(권해효)의 아들이다. 선천적 시각장애가 있는 영규는 손의 감각을 바탕으로 도장을 파는 시각 예술가다. 기적적인 성공 신화의 주인공으로 칭송받는 그에 관한 TV다큐멘터리가 한창 촬영되고 있다. 와중 동환은 40년 전 집을 나간 줄로만 알았던 어머니 정영희(신현빈)가 당시 이미 사망했고 어쩌면 살해당했을 수도 있다는 소식을 듣는다. 시신은 백골 상태고 신분증 사진은 뭉개져 있다. 장례식장에서 처음 만난 이모들에게 어머니의 영정 사진을 부탁하자 ‘못생겨서 찍히길 싫어했다’는 답이 돌아온다. 동생에 대해 별다른 애정을 보이지 않는 그들은 영희가 어려서 집을 나간 사건도 영희 탓으로 돌린다. 한편 이 광경을 주시하던 다큐 PD 수진(한지현)은 ‘자극적인 소재’를 감지하고 동환을 ‘도와’ 영희의 죽음을 조사하겠다고 나선다. 동환은 수진의 의도를 모르지 않지만 마지못해 동행한다. 두 사람은 영희가 일했던 청계천 피복공장 직원들, 영희가 보조했던 재봉사, 공장 사장을 차례로 찾아간다.

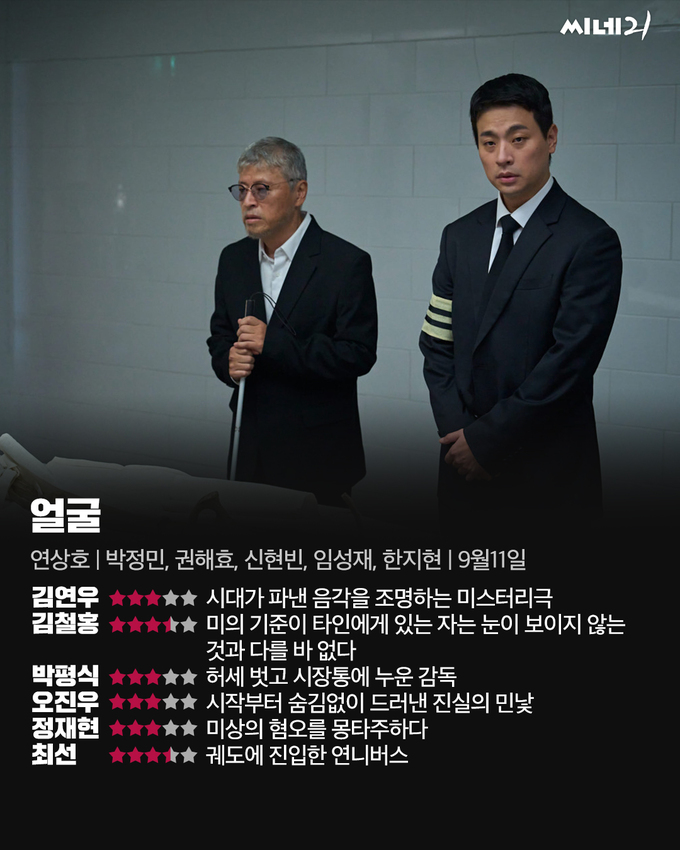

<얼굴>은 미스터리영화다. 영희의 흔적을 인터뷰로 짚어가며 각 인터뷰이가 복기하는 과거를 재현한다. 현재 시점에서는 인터뷰를 주도하는 수진, 영희를 회상하는 인물들, 그리고 반응하는 동환이 삼각형을 이루며 긴장감을 조성한다. 과거 재현의 주된 배경인 1970년대 피복공장 일대에서는 머리카락을 늘어뜨린 영희의 실루엣이 이질적이다. 시대성이 세심하게 구현된 이곳에서는 여러 군상과 위계가 교차하는데, 거기 녹아들지 못해 가려진 형상이 기묘한 위화감을 낳는다. 발화자의 해석이 들어간 회상 속에서 얼굴 없이 말하고 행동하는 그는 짐작될 뿐 파악되지는 않는다. 사진 하나 없는 상태에서 ‘못생겼다’는 묘사가 반복되므로 궁금증이 증폭되지만, 영희의 구체적인 생김새 자체는 크게 중요치 않다. 표면적이고 획일적인 미/추는 극 중 몇 인물의 화두일 수는 있어도 영화의 주제는 아니다. 그보단 영희의 외모 심지어는 존재가 낙인의 언어로 치환되는 현상, 그것이 영희 자신과 그의 실물을 볼 수 없는 영규에게 미치는 영향에 무게가 실린다. 보지 못한다는 점은 (당연히) 영규를 정의하지 않는다. 다만 멸칭을 수반하는 일상적 조롱과 차별이 그를 어떤 방향으로 추동하는가가 관건이다. 영화가 미스터리를 푸는 행위는 사회 맥락 안에서 인물을 탐구하는 행위, 음각으로 파내어진 삶들을 호명하는 행위이기도 하다. <얼굴>은 밀도가 높고 방향이 분명하되 스스로 결론을 내리기보단 질문의 연쇄를 낳는 영화다. 연기는 이 이야기가 영화로 재탄생해야 했음을 직관적으로 설득한다. 상징성이 짙어 자칫 부담스럽게 다가올 수도 있었을 인물들을 노련한 배우들이 살린다.

close-up

수진과 마지막으로 대면하는 장면에서 동환의 얼굴이 인상적이다. 주로 관찰하고 반응하는 역할이었던 동환이 모종의 선택을 하고 수진에게 고백할 때 그에게 젊은 영규가 겹쳐 보인다. 생김새보다는 비치는 정서나 동기가 아버지의 것과 닿아 있다는 뜻이다. 수진 역시 말한다, “닮았네요.” 연상호 감독도 언급했듯 박정민 배우의 1인2역이 중요한 연출적 선택이었음이 선명히 드러나는 찰나로, 현재의 영규와 젊은 영규, 동환이 모두 포개진다. 이후 전개의 몰입도와 설득력 또한 끌어올린다.

check this movie

<한 남자> 감독 이시카와 게이, 2022

두 감독이 담으려 시도하는, 한국과 일본을 떠도는 망령들은 서로 닮아 있을지 모른다. 영희의 얼굴이 타인에 의해 지워졌다면, <한 남자> 속 X(구보타 마사타카)는 스스로 이름을 지웠다. 타인의 신원으로 살다 죽은 남자 X를 조사하는 이는 변호사이자 재일조선인 3세인 키도(쓰마부키 사토시)다. 영화는 다층적인 인물들을 교차시키며 낙인이 강력하게 작동하는 사회 속 개인의 정체성에 관해 묻는다. X의 마지막 몇해를 함께했던 리에(안도 사쿠라)의 관점을 영화 초반 배치한 선택이 주제와 닿는다.