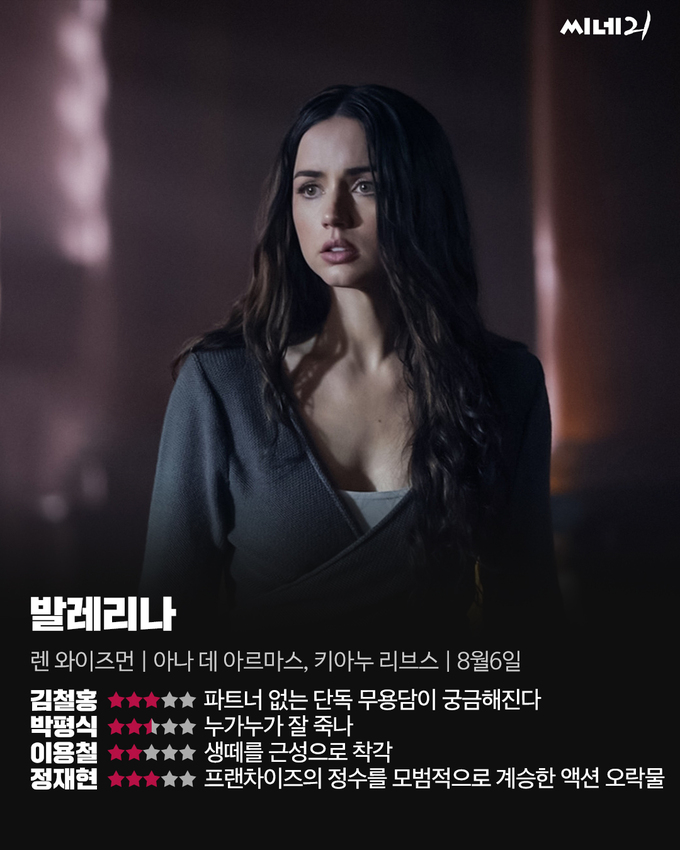

이브 마카로(아나 데 아르마스)는 발레리나를 꿈꾸던 소녀였다. 하지만 챈슬러 의장(가브리엘 번)이 이끄는 괴한 무리에게 아버지를 잃자 집을 떠나 킬러 조직 루스카 로마에서 성장한다. 디렉터(안젤리카 휴스턴)와 노기(샤론 덩컨브루스터)가 이끄는 혹독한 훈련 끝에 이브는 비극 이후 12년 만에 킬러가 된다. 카틀라 박(최수영)의 경호를 시작으로 유능한 킬러로 활약하지만, 이브의 마음 한구석엔 아버지를 죽인 자들의 몸에 새겨진 X 표식이 끊임없이 떠오른다. 어느 날 이브는 임무를 수행하던 중 자신을 공격한 남자에게서 X 표식을 발견한다. 이브는 X의 정체를 파헤치지 말라는 디렉터의 경고에도 불구하고 뉴욕 콘티넨탈 호텔의 지배인 윈스턴(이언 맥셰인)에게 도움을 요청한다. 호텔에서 실마리를 얻은 이브는 아버지를 죽인 집단을 찾아 프라하와 할슈타트로 복수의 여정을 떠난다.

<발레리나>는 잘 알려진 대로 <존 윅> 시리즈의 스핀오프로 제작된 영화다. 따라서 <발레리나>는 <존 윅> 시리즈의 세계관과 규칙이 그대로 유지된다. 만약 <존 윅> 시리즈를 접한 적 없는 관객이라면 다음 규칙만 알고 봐도 충분히 즐길 수 있을 것이다. 모든 킬러는 최고회의의 통제를 받고, 최고회의의 규칙을 어기는 자에겐 현상금이 붙는다. 이 세계관에서 소믈리에는 와인이 아닌 무기를 큐레이팅하며 콘티넨탈 호텔 내부에서는 살인이 금지된다. 그리고 존 윅(키아누 리브스)은 킬러 사회의 셀러브리티다. <발레리나>는 <존 윅> 시리즈의 영화적 특성까지 충실히 계승한다. 주인공은 게임 플레이어에 가까워 등장하는 곳마다 난장을 일으키고, 적수를 무기고쯤으로 취급해 손에 잡히는 만물로 상대를 공격한다. 그래서 <발레리나>의 최고 장점은 역시 액션 시퀀스다. 이브가 첫 임무 수행을 위해 클럽에서 벌이는 빙상 액션은 흡사 아이스링크 위 피겨스케이팅을 보는 듯한 동작으로 채워져 있다. 영화 후반, 주방에서 벌어지는 성룡식 액션이나 화염 방사기를 가지고 맞붙는 최후의 결전은 여름 액션 블록버스터의 쾌감을 충분히 충족한다. 이를 두고 해외 관객들은 <존 윅> 시리즈의 전통에 따라 이브의 ‘킬 카운트’를 세두었다. 이브의 킬 카운트는 90명이고 이는 <존 윅3: 파라벨룸>의 85명을 넘어서는 수치다. 요컨대 이브는 1분당 한명을 죽인 셈이다. 이브의 액션은 <발레리나>의 주제를 형상화한다. 이브는 노기로부터 “판을 바꿔, 여자처럼 싸워”라는 가르침을 사사한다. 당연히 작중 ‘여자처럼’은 다수의 킬러물이나 첩보물이 내세운 대상화된 여성성을 공고히하는 표현이 아니다. <발레리나>는 영화 속 이브의 움직임을 통해 액션 스턴트가 취할 수 있는 여성성이 상대의 약점을 민첩하게 파악해본 적 없는 스릴을 돌파하는 데 있음을 증명한다. 이때 아나 데 아르마스는 강도 높은 액션의 실감은 물론 인물의 트라우마에서 연유한 울분까지도 효과적으로 드러내며 이브를 보다 ‘캐릭터’처럼 보이도록 한다. 끝으로 <발레리나>를 보러 갈 관객이 가장 많이 던질 법한 두 질문에 답해본다. 최수영과 정두홍 무술감독은 멋진 프레임에 담기지만 피사체와 별개로 분량과 쓰임새는 기대 이하다. <발레리나>엔 존 윅이 등장하고, 키아누 리브스에게 기대할 법한 액션 시퀀스도 마련돼 있다. 다만 <발레리나> 속 존 윅의 액션은 서사에 기능하는 바가 전혀 없을뿐더러 새로 소개되는 주인공을 조력하지도 못해 다소 사족처럼 느껴진다.

close-up

그간 <존 윅>은 영화사의 다양한 명작을 오마주해왔다. 이를테면 4편의 성냥 불꽃과 사막 일출의 매치 컷은 누가 봐도 <아라비아의 로렌스> 패러디였다. <발레리나>에도 몇 가지 ‘영화 퀴즈’가 숨어 있다. 디렉터의 발레 극장은 안드레이 타르콥스키의 <안드레이 루블료프>를 상영하고, 이브가 급습한 호텔 방 안에선 버스터 키턴의 <스팀보트 빌 주니어>가 상영 중이다. 왜 특정 영화가 해당 장면에 맞붙었는지 고민하며 영화를 봐도 즐거울 것이다.

check this movie

<밀레니엄: 여자를 증오한 남자들> 감독 데이비드 핀처, 2011

이브와 닮은꼴 캐릭터는 리스베트 살린데르다. 두 캐릭터는 모두 문무에 능해 머리 싸움과 신체 지구력 어느 하나 빠지지 않는 미더운 요원이다. 아나 데 아르마스의 이브는 노미 라파스의 리스베트보다 루니 마라의 리스베트와 더 가까워 보인다. 두 배우는 캐릭터의 반항적 속성보다는 섬세한 감정선을 내세우고 눈빛 못지않게 눈썹을 활용해 텍스트 이상의 이야기를 전한다.