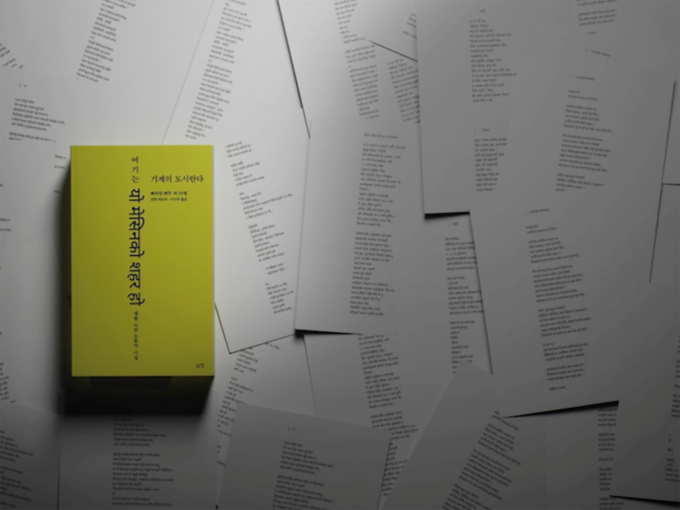

1513호 <씨네21>에 실린 “보이스-박홍열의 촬영 미학 <기계의 나라에서>” 원고 중 “최근 전주국제 영화제(이하 전주영화제) 폐막작 <기계의 나라에서>를 둘러싼 연출 크레딧 배제 논란은 한국 독립 다큐멘터리 영화판에 묵직한 질문을 던진다”는 표현에 대해 김옥영 스토리온 대표가 반론을 요청했습니다. ‘연출 크레딧 배제 논란’이란 표현이 사실관계에 맞지 않는다는 주장입니다. 김옥영 대표 측의 원고와 해당 원고 필자인 박홍열 감독의 입장을 함께 싣습니다. “보이스-박홍열의 촬영 미학 <기계의 나라에서>” 중 ‘연출 크레딧 배제 논란’이란 표현은 온라인상에서 ‘연출 크레딧 갈등’으로 수정해 게재합니다. <씨네21>이 양측의 인터뷰를 바탕으로 보도한 “포커스- ‘제작현장에서 부당하게 배제’ vs ‘갈등 핵심은 편집권 문제’”(1510호) 기사를 통해 쟁점을 확인하실 수 있습니다. -편집자

김옥영 감독, 스토리온 대표

<기계의 나라에서> ‘연출 크레딧 배제’ 주장은 허위

<씨네21> 1513호 ‘박홍열의 촬영미학’ 칼럼에서 언급된 영화 <기계의 나라에서>의 ‘연출 크레딧 배제 논란’은 명백한 허위 사실이다. 제작사는 허철녕 감독을 연출 크레딧에서 배제하려 한 적이 없다. 오히려 제작사는 편집권 갈등 상황에서도 최종까지 감독의 복귀를 요청했다. 하지만 감독은 ‘본인이 합의해야만 편집본을 공개할 수 있다’는 월권적 요구를 하며 복귀를 거부했고, 결국 2024년 8월1일 자진 사임했다. 그럼에도 제작사는 그동안의 기여를 인정해 감독 이름을 크레딧에 넣으려 했지만, 감독 본인이 이름 삭제를 강력히 요구하여 삭제하게 되었다. 결국 ‘제작사 대표가 일방적으로 감독을 크레딧에서 배제하였다’라는 박홍열의 주장은 완전히 사실과 다르다. 감독의 자진 사임 및 크레딧 명기 거부 사실은 이메일 등 기록으로 고스란히 남아 있다. ‘크레딧 배제’라는 허위 사실 적시는 제작사와 저작권자에 대한 심각한 명예 훼손이므로 즉시 정정을 요청한다.

‘스토리온’과 ‘만경’은 모두 1인 제작사다. 스토리온이 기획, 재정, 제작 관리를 맡고 만경이 연출을 맡은, 창작자 대 창작자의 관계였다. ‘제 작자-고용감독’이 위계적 관계라며 구체적 내용을 보지 않은 채 일방을 부도덕하다고 매도하는 것은 과연 합당한가. 당연하게도 이러한 계약 관계는 애초 강제될 수 있는 것이 아니기 때문이다.

<기계의 나라에서>는 2021년 6월부터 6개월간 국내 촬영 28회차, 네팔 감독 위탁 촬영 9회차, 총 37회차가 이미 완료되었다. 2022년에는 구체적인 플롯까지 나와 보충 촬영과 영상 자료 수급을 하면 연말까지 완료될 수 있는 상황이 었다. 그러나 이 보충 촬영이 이유 없이 끝없이 지연되어 3년을 넘기게 된 것이다. 시가 영화의 핵심 내용이라 시의 정서를 드러낼 이미지 촬영이 필요하다고 여러 번 요청했으나 감독이 이유도 말하지 않고 촬영도 하지 않아, 결국 제작사는 두분의 촬영감독을 더 구해 이미지 촬영 등을 요청해야 했다. 이때도 감독의 위치를 존중하여 사전 협의를 했고, 지방에 있는 촬영 감독까지 오시게 해서 감독에게 소개하고 소통하도록 했다. 이것이 과연 위계적 관계였는지 의문이다.

제작사가 기획하고 재정을 담당하는 프로젝트에서 감독을 기용하는 경우, 제작 책임자는 감독이 아니라 제작사의 프로듀서다. 제작사가 모든 책임을 지는 프로젝트이기 때문이다. 이때 저작권은 제작사에 있으며, 제작 책임자가 제작 관리를 하는 것은 정상적인 업무다. 제작 과정에서 감독과 합의가 되지 않을 때 최종 결정권은 저작권자(제작사)에게 있다. 이는 업계 에서는 상식에 속하는 내용이다. 프로듀서와 감독은 각자에게 주어진 권한의 범위 내에서 협업하며, 이는 계약에서 명백히 확인하고 있다. 창작자로서의 존엄성과 노동자성은 각자가 자신의 책임을 다함으로써 자신이 지키는 것이 다. 그것이 창작자의 윤리성이다. 필자의 글이 왜곡된 사실관계에 기반하여 전체 논리의 정합 성을 잃고 있음이 매우 유감이다.

박홍열 감독

‘연출 크레딧 배제’라는 표현에 대해 진심으로 사과하고 기꺼이 정정하겠습니다. 다만 제 칼럼 “한국 독립 다큐멘터리 영화의 이미지 미학과 윤리성“의 핵심은 <기계의 나라에서>라는 개별 작품의 제작 과정이 아니라, 최근 논란들을 계기로 그동안 우리가 진지하게 질문해보지 않았던 한국 독립 다큐멘터리의 근본적인 문제들- 다큐멘터리에서 카메라와 대상간의 관계성, 창작자의 윤리성이 이미지 미학으로 어떻게 구현되는가, 그리고 현재 제작 환경의 구조적 문제점들- 을 성찰해보자는 것이었습니다. 이번 일을 계기로 한국 독립 다큐멘터리계에 더욱 건전한 토론 문화가 자리 잡고, 창작자들간의 상호 존중을 바탕으로 한 건강하고 생산적인 창작 환경이 조성되기를 진심으로 바랍니다.