충무로 팔팔세대 50

2010년 750호<씨네21> 창간 15주년 특집은 80년대 이후 출생한 이른바 ‘88세대’ 영화인을 소개하는 기사로 꾸려졌다. 88세대의 불안감이 팽배했던 시대, 그럼에도 한국영화 르네상스를 보고 영화인의 꿈을 꾼 이들의 활력은 한국영화에 새로운 힘을 불어넣었다. 다양한 분야의 현장 스태프(스크립터, 회계, 무술, 스틸 작가, 포스터 디자인 등)와 매니지먼트, 수입·배급·홍보·마케팅사, 영화제, 비평 분야까지 너르게 시선을 넓혔다. 이어 799호의 ‘팔팔세대가 말하는 한국영화계의 지난 1년’ 특집기사에서는 그들을 다시 만나 각자의 변화를 물었다. 영화계를 떠나 인터뷰에 불참한 몇몇은 “영화가 하고 싶었지만, 의지만으로 생활을 해결할 수 없었다”라며 한국영화계의 불공정한 구조를 토로하기도 했다. 지금은 어떨까. 표준근로계약서와 주 40시간 근무제가 정착돼 변화의 바람이 분 이후, 다시금 이들의 목소리를 들어봐도 좋겠다.

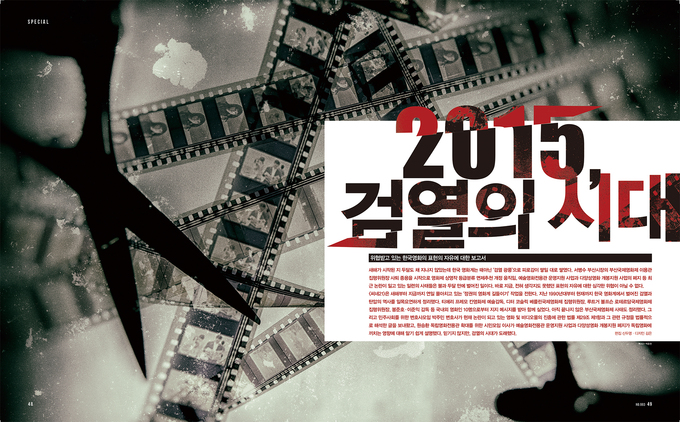

부산국제영화제 검열의 광풍이 몰아친다

2015년 993호겨우 10년 전인 2015년엔 영화계 검열의 광풍이 불었다. 서병수 전 부산시장의 부산국제영화제 집행위원장 사퇴 종용, 다양성영화 개봉지원 사업 폐지 등 정부의 가시적인 “영화계 길들이기” 작업이 두드러졌다. <씨네21>은 한국영화계 검열의 역사를 정리하는 동시에 티에리 프레모 당시 칸영화제 예술감독, 봉준호·이준익 감독 등 국내외 영화인 10명에게 영화와 영화제의 자유에 대한 지지의 전언을 받았다. 이후 밝혀진 문화예술계 블랙리스트 사태와 윤석열 정부의 영화 정책 등을 볼 때 이때의 광풍은 언제든 다시 불 수 있을 것으로 보인다.

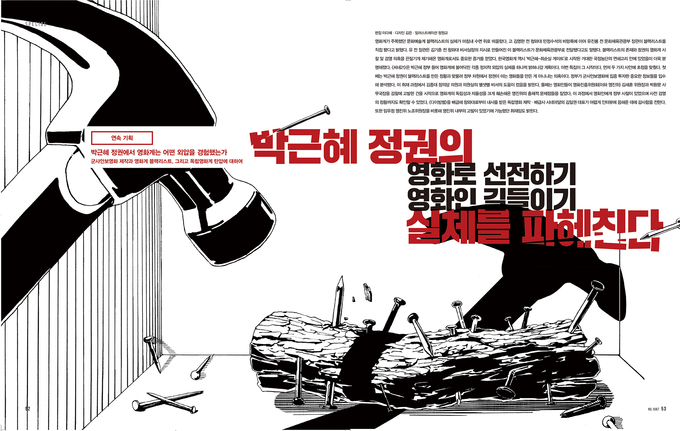

박근혜의 극장 정치

2017년 1087호박근혜 전 대통령의 거대한 국정농단 사태 안에서 영화계는 문화예술계 블랙리스트의 실체와 영화계 검열이란 곤혹스러운 사태에 직면해야만 했다. 이 과정에서 <씨네21>은 <연평해전> <인천상륙작전> 등 군사, 안보에 관한 콘텐츠에 대해 정부와 군의 투자 압력과 로비가 횡행했다는 증거를 입수하기 시작했다. 영화인들도 가만있지 않았다. 봉준호 감독을 비롯한 영화인 8개 단체 인사들은 “박근혜는 퇴진하라! 블랙리스트 주도한 문화 부역자 물러나라!”라는 문구와 함께 영화진흥위원회의 예산 횡령과 부산국제영화제의 <다이빙벨> 상영 사찰에 대한 문제 등을 제기했다. 영화계의 독립성과 자율성을 훼손한 박근혜 정부의 암행은 계속하여 그 속내를 드러내기에 이르렀다

애국과 국뽕, 그리고 사전검열

2017년 1090호터질 것이 터졌다. 박근혜 정부가 정부의 입맛에 맞는 특정 작품에 대해 외압을 자행했으며, CJ 그룹을 압박해 ‘창조경제를 응원합니다’처럼 이른바 ‘국뽕 광고’ 제작을 종용했음이 밝혀졌다. 이어 2017년 10월엔 법정에서는 박근혜 정권이 영화 모태펀드를 운영하는 한국벤처투자 임원 교체 방안에 개입했다는 구체적인 정황이 입증됐다. 김기춘 전 비서실장이 “정부에 비판적 태도를 보이는 문화예술인에 대한 지원을 배제”하라는 등의 정책을 운용했고, 문화체육관광부가 ‘건전애국영화’를 지원하기 위한 추가예산을 확보한 사실들이 속속들이 드러났다. <씨네21>이 쏘아올린 신호탄이 영화계의 분노와 단합을 이끌었다.

우리 시대의 시네필을 말하다

2020년 1252호<씨네21> 창간 25주년의 마지막 특집기사는 ‘우리 시대의 시네필을 말하다’ 기획이었다. 2020년대 국내 시네필의 현주소를 비롯해 그간의 역사, 56여명의 시네필에게 건넨 설문 등을 정리했다. 밀레니얼 시네필 5인을 모아 대담을 진행하기도 했다. 그들은 시네필의 정의를 고루하게 재단하기보다는 어떤 실천으로 자기만의 리액션을 펼칠 수 있는지 논의했다. “단어(시네필)가 많이 가벼워졌으면 좋겠다. 누가 얼마나 좋아하는지, 누가 얼마나 잘 아는지 그걸 구분 짓고 평가하는 게 무슨 의미가 있나. (중략) 같은 공간에서 같은 영화를 보러 다니는 사람, 그게 본래 시네필의 의미일 것이다. 그저 영화를 사랑하는 걸로 족하다.”(한동균 편집장)

마이크로시네마의 가이드

2025년 1494호밀레니얼세대 시네필의 실천적인 활동은 2025년 무렵 마이크로시네마로 통칭되는 움직임을 통해 적극적으로 감지됐다. 코로나19 팬데믹 이후 극장 경험에 대한 의문이 제기되고 영화 매체의 범주가 점차 넓어지면서 좀더 넓은 차원의 활동을 존속할 수 있는 특정 ‘공간’이나 ‘매개’가 시네필 문화를 이어가는 것처럼 보였다. 시각예술 전반에 대한 상영, 워크숍, 강연 등을 실행하고 있는 커뮤니티 ‘소리그림’이나 고전영화와 일군의 예술영화를 상영하는 시네마토그래프, 대전 지역에서 청년들의 영화 문화 중심이 되고 있는 INK 등이 그 사례로 소개됐다. 수도권 외 지역에서 활동하는 각종 마이크로시네마와 커뮤니티시네마의 동향은 지금 시대에 ‘시네필’과 영화 문화가 과연 어떤 의미인지 되묻게 하는 요소였다.