비누가 사는 보광동 집 옥상에선 한남대교와 그 건너편 건물들이 한눈에 보였다. 해가 들지 않아 집 전체에 곰팡이가 코팅된 것 같다며 우는소리를 하던 비누는 이사 후로 줄곧 집 고치는 일에 중독돼 있었다. 어떤 날엔 침실에 벤자민 무어 페인트를 바르고, 어떤 날엔 욕실 전체에 조각 타일을 붙이면서.

비누의 집은 이슬람 사원과 도깨비시장을 지나 좁고 꼬불꼬불한 골목 안으로 한참 동안 들어가야 나왔다. 이태원역 인근의 화려함과 대비되는 어둡고 조용한 보광동의 언덕. 나는 그 길을 걸을 때마다 늘 대구의 외갓집을 떠올렸다. 작고 오래된 건물들이 퍼즐 조각처럼 다닥다닥 맞물려 있어서 어디서부터 어디까지가 하나의 집인지, 또 무엇이 집의 대문이며 옥상인지 구분할 수 없었던 도심 속 산동네. 집을 단번에 찾지 못해 엉엉 울고, 수세식 화장실 구멍에 빠져 엉엉 울고, 눈 쌓인 비탈길에서 미끄러져 엉엉 울던, 엉엉 마을. 비누의 집에 도착할 무렵엔 그런 묵은 기억에 시달리느라 늘 진이 빠져 있었다.

비누의 집은 당시 내가 살던 구로의 집과 비슷한 조건임에도 보증금과 월세가 두배 이상 비쌌다. 하지만 나를 포함한 비누의 주변 사람들은 비누가 왜 그곳에 사는지 알고 있었으므로, 그 값에 좀더 좋은 집을 구할 수 있다는 얘기 같은 건 하지 않았다. 비누는 그 침묵의 대가로 종종 클럽에서 만난 남자 얘기를 해줬다. “트랜스젠더라고 꼭 이태원에 살아야 하는 건 아니잖아.” 비누의 이야기 속 남자는 후진 동네에 사는 비누를 천치로 여겼다. 그래서 비누는 더더욱 천치처럼 대답했다. “강남 사는 사람들 불쌍한 게, 거기 사느라 자기들이 만드는 대단한 야경을 못 봐. 비싼 전기세 써가면서 구경거리 돼주고 있는 거야.”

늦은 새벽 상의를 모두 벗은 채 빗속을 걷던 트랜스젠더의 표정, 경찰에게 시비를 걸던 레즈비언의 상스러운 말투, 술에 취해 삼두근을 자랑하던 게이의 우스꽝스러운 몸짓. 비누가 보광동과 이태원 거리에서 만난 사람들을 흉내낼 때마다 나는 늘 그곳에 살고 싶다는 충동에 휩싸였다. 그들을 구경하며 웃기 위함이 아니라, 나 역시 그들이 되어 비누에게 놀림을 받고 싶은 기이한 욕망 때문이었다.

“너 화장하니까 여장남자 같아!” 잘 모르는 학교 선배가 MT에서 내게 한 말은 유행처럼 번져 내가 페이스북에 셀카를 올릴 때마다 매크로 댓글처럼 달렸다. 낄낄대는 것이 불쾌했지만 상처를 받진 않았다. 아니, 그보단 정체를 들킨 기분이었다. 그맘때 나는 엄마가 쟁여놓고 쓰던 철 지난 ‘빨간통’ 팩트를 훔쳐 쓰고 있었기 때문이었다. 그 ‘빨간통’을 ‘국민 파우더’로 각인시킨 모델이 누구였던가? ‘새빨간 거짓말’이라는 카피 뒤에서 신비로운 얼굴로 정면을 바라보다, 목젖을 드러내며 섬찟하게 웃던 남자, 아니 여자. 아무것도 모를 것 같던 천치들이 예리하구나. 나의 매혹적인 여장남자스러움은 바로 그 ‘빨간통’ 때문이거늘.

하리수는 2000년대 밀레니엄에 대한 기대의 형상처럼 등장했지만, 동시에 세상이 여전히 아무런 준비도 되지 않았음을 일깨우는 존재였다. 아름다운 외모를 가진 트랜스 여성은 ‘퀴어’이며 ‘여자’. 그를 향한 호기심엔 세트처럼 경멸이 함께했다. 학교에선 ‘너네 아빠 슈렉, 엄마 하리수’ 같은 노래들이 퍼졌고, 연예인들은 하리수의 성대모사를 한다며 ‘형부 파이팅~!’을 외치곤 다 같이 자지러졌다. 하리수가 없는 자리에 등장하는 하리수의 이름은 고통스러운 농담의 소재였다. 하리수를 포용하며 열었던 ‘새로운 시대’는 폭력과 혐오를 더욱 다양하고 정교하게 경신하고 있을 뿐이었다. 하지만 내 그런 슬픔은 하리수가 있는 자리를 바라볼 때마다 무색해졌다. 특히 무대 위의 ‘가수 하리수’는 무언가를 견디거나 감내하는 사람처럼 보이지 않았다.

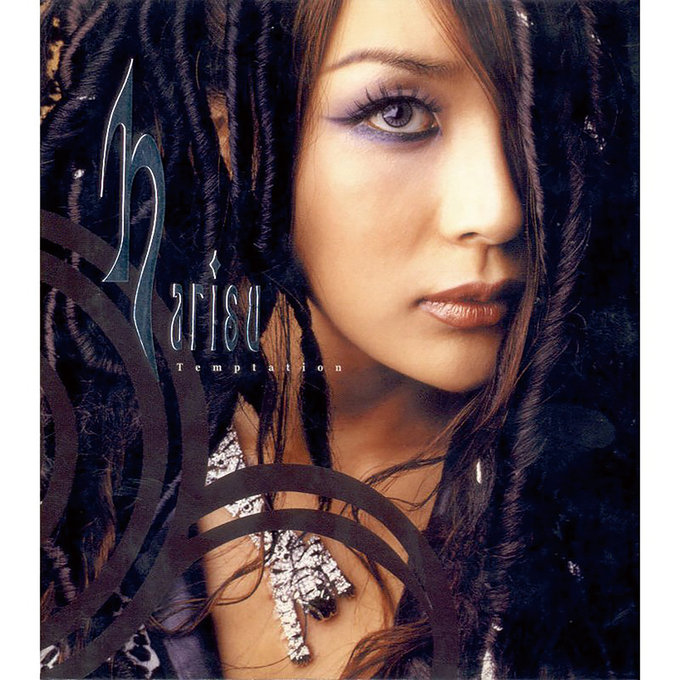

하리수 1집 타이틀곡 <Temptation>은 세련된 인트로로 시작해 유혹과 타락까지 구현해내는, 작곡가 윤일상과 하리수의 마스터피스다. 곡의 템포에 어울리는 날렵한 의상을 입은 하리수의 모습은 ‘나에게 말을 걸고, 나에게 다가오라’는 도발적인 가사에 밀착했고, 능숙한 몸짓과 대비되는 그의 불안한 표정은 ‘테크노-발라드’라는 장르적 광기를 더욱 증폭시켰다. 무대 위의 하리수는 ‘여자’라는 단어를 설득하면서도 그 단어를 끝없이 넘어서는 사람이었다. ‘여성성’을 사회가 ‘진짜 여성’으로 인정하지 않는 몸이 해냈다는 쾌감, 그리고 그 수행이 결과적으로 여성성 자체가 허구임을 입증하는 역설. 그의 무대를 보고 있으면 여자임에도 여자를 흉내내야 했던 순간, ‘여자답게’ 보이지 않는단 이유로 ‘틀린 여자’가 되었던 모든 순간들이 소환되곤 했다.

비누는 하리수의 <Temptation>을 ‘이태원 교가’라 하면서도, 이 노래의 내용이 슬퍼서 자주 듣지 않는다고 했다. ‘You wanna talk to me’라는 도도한 유혹이 ‘I wanna dance with you’라는 구슬픈 고백이 되기까지 얼마나 많은 거절을 당했을지 치가 떨린다고. 하지만 비누야, 거절을 당하면서도 춤을 추자고 말하는 사람이 좋지 않니? 나는 이 노래를 들으면 언제 어디서든 이태원으로 가. ‘환대’라는 것이 나의 존재가 무너지지 않을 수 있는 최소한의 지형이라면, 아직 내가 아는 환대의 공간은 네가 사는 곳뿐이거든. 나는 그곳에서 우리가 매일 말하고 춤출 수 있으면 좋겠어.